🔗 Nise da Silveira era nordestina

Por sugestão da Patrícia, fomos assistir ontem “Nise - O Coração da Loucura”, excelente filme sobre o trabalho da psiquiatra Nise da Silveira, pioneira da psicologia junguiana no Brasil. Glória Pires viveu o papel de Nise, e o filme me cativou do começo ao fim.

No final da película, porém, imagens de arquivo com um depoimento da própria Nise (falecida em 1999 aos 94 anos) me reservaram uma surpresa: Nise da Silveira era nordestina!

Como pode um filme que se propõe a retratar a batalha dessa mulher contra as convenções da época apagar esse fato?

Em uma das primeiras cenas do filme, Nise entra em um auditório no Centro Psiquiátrico Pedro II no Rio de Janeiro, onde são apresentadas as técnicas mais “modernas” da época para lidar com doenças mentais: lobotomia e eletrochoque. Nise, a única mulher da sala — e de fato, uma das primeiras mulheres formadas em Medicina do Brasil — pede a palavra e questiona as técnicas barbáricas. E esse foi apenas o primeiro de muitos conflitos dela com os médicos ao longo do filme. Embora não falada, a barreira que se apresenta ali àquela mulher buscando respeito no meio de um grupo homogêneo de homens é evidente. Se além de mulher ela tivesse também uma fala nordestina, as cenas dela confrontando os médicos certamente iriam adquirir uma dimensão ainda mais forte.

Mas aparentemente o diretor carioca Roberto Berliner não julgou importante retratar isso no filme, ou achou que bastaria mostrar Nise no epílogo para que isso se tornasse uma não-questão. Não é. Esse é apenas mais um epiósdio que mostra como a produção cultural no Brasil é homogeneizante e a nossa diversidade vai sendo apagada.

Por mais industrializada que seja a produção americana ela me parece ter um respeito um pouco maior pela diversidade que a nossa. Alguém consegue imaginar se, num hipotético filme biográfico sobre uma médica da Louisiana quebrando tabus em Nova York, o sotaque sulista dela seria “neutralizado” (com muitas aspas, pois adotar um sotaque dominante em nada é torná-lo neutro)?

O Brasil esconde os seus sotaques na arte, a não ser quando é para fazer deles caricatura. Já vi no cinema um Getúlio Vargas que falava como carioca do início ao fim do filme exceto em uma cena onde “queria comer um churrasco”. E ainda assim isso não é comparável, pois os gaúchos não sofrem o preconceito sistemático que os nordestinos sofrem no resto do Brasil.

Lembro de uma pichação que vi nos muros da cidade: MACHADO DE ASSIS ERA NEGRO. Lembro do meu choque quando aprendi esse fato somente na vida adulta. Espero que as escolas hoje em dia façam um trabalho melhor de que no meu tempo. Espero também que no futuro o cinema faça um trabalho melhor do que no tempo de hoje.

Em suma, o que eu gostaria de dizer é: assistam ”Nise - O Coração da Loucura”, é realmente muito bom, mas não esqueçam: Nise da Silveira era alagoana, formada na Bahia, e não falava com o sotaque carioca da Glória Pires.

🔗 Triângulos

Coisas que o Hisham pensa enquanto toma banho:

“Todo mundo lembra do que é um triângulo retângulo… e acho que triângulo equilátero também… afinal, equi-látero, lados iguais.

Mas acho que ninguém lembra do que diabos é um “triângulo escaleno”… que nome horrível. Como é o nome daquele com dois lados iguais, é escaleno mesmo? Não lembro! Pra tu ver. A diferença que um nome bom como “equilátero” e um nome ruim como “escaleno” fazem. Um deles a gente sempre lembra qual é.

Taí um bom problema: e se eu fosse dar um nome melhor para aquele triângulo com dois lados iguais, que nome seria? Duolátero? Bom, aí parece que o triângulo só tem dois lados, o que é um absurdo. Bom, o triângulo com dois lados iguais é aquele que se tu traçar uma reta saindo bem meio da “ponta” ela corta bem no centro do lado oposto, né… ficam dois triângulos retângulos iguaizinhos um de cada lado. Taí: “triângulo simétrico”. Aposto que se esse fosse o nome todo mundo ia lembrar qual triângulo é esse! Problema resolvido!”

🔗 Carta a Jean Wyllys

Jean,

Eu acho improvável que essa carta chegue a você, mas estou lhe escrevendo para que ela chegue pelo menos ao meu círculo de amigos e quem sabe um pouco além disso. Estou escrevendo para fazer uma análise crítica, não da sua posição, mas primariamente da linguagem usada nos seus posts sobre a sua viagem a Israel e à Palestina, pois eu sinceramente acho que você não se deu conta do jogo de linguagem pelo qual você se deixou enredar.

Em primeiro lugar, quero dizer que acredito nas suas boas intenções. Se não acreditasse, não perderia o meu tempo escrevendo isso. Meu objetivo aqui é mostrar o quanto é presente um tipo de discurso, até entre as pessoas mais bem-intecionadas, que não faz outra coisa senão perpetuar o status quo.

Vou fazer isso dissecando o seu relato no Facebook, e apontando onde isso acontece:

A DOR É A MESMA - ou paz sem voz não é paz, é medo

(Quarto relato da viagem, agora à Palestina)

Não, Jean. A dor do oprimido nunca é a mesma que a do opressor. Será que anos militando em causas sociais ainda não te ensinaram isso? Sim, homens sofrem com o machismo, mas não se compara com o que as mulheres sofrem. A diferença é de uma escala gritante e todos sabemos o quanto resumir isso com um “todos sofrem” ou o seu “a dor é a mesma” é contra-producente para a questão.

Hoje foi o dia da visita a campos de refugiados na Cisjordânia, Palestina, já prevista no programa da viagem, para conhecê-los de perto e por dentro e conversar com alguns de seus moradores sobre os sofrimentos a eles impostos pela política de colonização dos territórios palestinos por parte do governo de Israel.

“Política de colonização”? Por que, Jean, você nunca usa o termo ocupação para se referir ao que acontece na Palestina? Os únicos momentos em que essa palavra aparece nos seus relatos é ao citar a fala de outras pessoas. “Colonização” é o que os alemães e italianos fizeram no sul do Brasil, não o que está acontecendo lá. Você não se dá conta, mas usa o vocábulario do discurso oficial israelense.

Antes do início da viagem de carro, uma tempestade se armava no céu, intensificando o frio de congelar os ossos, e, por isso, fui aconselhado a desistir desse item do programa porque as tempestades costumam prejudicar a visibilidade nas estradas. Mas como não sou homem de desistir fácil de coisa alguma, arrisquei-me a viajar mesmo sob ameaça de tempestade.

Um carro conduzido por dois dos meus anfitriões israelenses nos levou até a fronteira entre Jerusalém e Belém, onde uma placa com um texto em letras garrafais [sic] escrito em hebraico, árabe e inglês avisa que, a partir dali, nenhum israelense pode passar porque estará pondo em risco a própria vida além de violando as leis do país.

Ali, conhecemos o palestino Jamil El Kassas e pulamos para seu carro, já que carros com placas israelenses em campos de refugiados árabes são inadmissíveis porque podem ser atacados a qualquer momento. Seguimos.

Que selvageria esses palestinos, hein? “Podendo atacar a qualquer momento”. Existem diversas categorias de placas de carros e algumas delas podem sim trafegar em ambos os territórios. Mas é claro que te contaram a versão que desumaniza os palestinos e aqui você a repete como fato, sem pestanejar.

A primeira parada foi num restaurante árabe, mas boa parte do relato do Jamil foi durante a viagem. Algumas histórias ele preferia não contar em um lugar público.

Você também parece não questionar o fato de que o único palestino com quem você teve contato foi selecionado pelos seus anfitriões israelenses. Tenho certeza que se você tivesse entrado em contato com a comunidade palestina no Brasil antes da viagem, esta poderia se certificar que você teria acesso a muito mais visões e uma pluralidade de relatos e opiniões, e não apenas a uma que, casualmente, coincide com a visão do grupo israelense que o convidou.

Jamil atravessou na sua vida por diversas tragédias inimagináveis que mudaram sua visão de mundo e seu objetivo da vida. Participou da primeira Intifada, jogando pedras na polícia israelense, como aprendeu dos meninos mais velhos, viu seu irmão mais novo ser morto por um tiro de um soldado de Israel, acompanhou o luto da sua mãe e viu a morte do seu pai, foi preso, conheceu Yasser Arafat na prisão, onde também aprendeu hebraico, conseguiu trabalho em Jerusalém - para o qual devia passar todos os dias pelos controles humilhantes na fronteira - e viu muitos amigos morrerem por causa do conflito. Mas teve três fatos que mudaram tudo para ele. O primeiro foi o assassinato do irmão. O segundo, tempo depois, foi um atentado terrorista de um grupo palestino em Jerusalém, com várias vítimas civis. Ele estava em sua casa, no campo de refugiados, e viu sua mãe chorar enquanto assistia às notícias.

- Por que você chora, mãe? Isso foi do lado de lá… Os mortos não são palestinos, mas judeus - ele questionou.

- Choro porque outras mães perderam seus filhos pela violência, como eu. A dor é a mesma - respondeu ela.

Essa frase mudou sua visão de mundo.

Quando sua mãe morreu de um ataque ao coração, o terceiro fato que o levaria a ser quem ele é hoje, ele se questionou tudo. Lembro do choro da mãe naquele dia e entendeu que essa guerra precisava acabar.

Aqui a história que dá título ao seu relato. Sim, Jean, a dor de qualquer mãe que perde um filho merece respeito. Mas, de novo, a dor de um povo oprimido por outro não é a mesma do povo opressor. A preocupação de um povo quanto a foguetes caseiros que são abatidos por artilharia de última geração não é a mesma dor que a de um povo que tem uma cidade inteira transformada em ruínas.

É extremamente injusto empacotar a sua visita ao território palestino sob um título “A dor é a mesma”.

A dor de ninguém é a mesma. E em alguns lugares há muito mais gente em dor, com medo, passando necessidades, perdendo suas casas, sua liberdade, do que em outros.

Hoje ele diz, orgulhoso, que é um ativista pela paz e trabalha incansavelmente por ela, como diretor da ONG Combatentes pela Paz, junto a palestinos e israelenses que querem a mesma coisa. “Eu defendo a resistência pacífica à ocupação e acredito que a única solução para todos nós é a negociação e o diálogo para que Israel e Palestina possam coexistir. Os dois”.

Ele é contra os atentados, a violência e a política do “boicote” e diz que ambos os lados devem retomar as negociações tempo atrás frustradas.

Por que “boicote” está entre aspas, Jean? Você pode até ser contra, achá-lo inefetivo, mas para que tentar desmerecer através das aspas? Para deixar mais claro: que diferença de entonação teria se você tivesse colocado “violência” entre aspas? Você não colocou porque a violência existe. Da mesma forma, por mais que você não queira, o boicote é real. E historicamente foi um instrumento muito efetivo contra governos opressores que eventualmente cederam, não preciso citar exemplos pois você sabe quais são.

Mas isso é possível? Jamil assegura que a maioria do povo palestino quer a paz, mas o fracasso dos acordos de Oslo e a política do governo Netanyahu e dos extremistas do lado palestino impedem que aconteça. Diz que ambos terão que ceder algumas coisas: “Os assentamentos judeus no território palestino devem ser desmontados e nós devemos negociar condições para a questão do retorno. Eu sei que não vou voltar à região onde nasci e abro mão disso, outras regiões serão negociadas. E a ocupação nos territórios anexados na guerra de 1967 tem que acabar”. Ele também fala do cotidiano e diz que humilhações que passam no check-point e o abandono dos seus bairros aumentam o ressentimento. “Há também uma questão econômica e social: para conquistar a paz, também precisamos melhorar as condições de vida do nosso povo”. Para o irmão mais novo de Jamil, muito mais duro em sua posição, a chave está só nas mãos de Israel: “Se a maioria do povo israelense quiser acabar com a violência, não pode continuar votando em Netanyahu e tem que olhar para nós como pessoas, não como terroristas. Eu não sou terrorista: trabalho, estudo, estou fazendo mestrado, também quero paz, mas isso depende deles”.

Sinceramente Jean, o que há de “muito mais duro” no discurso do irmão mais novo de Jamil? Você não concorda com ele? O que temos aqui é um povo opressor e outro oprimido. Um dos lados tem o poder de unilateralmente acabar com a política de opressão. O outro lado não tem.

Israel teve o poder de unilateralmente sair de Gaza. Se quiser, pode unilateralmente sair da Cisjordânia. Claro, a saída de Gaza teve o objetivo não de avançar a paz, mas de instituir o cerco que gerou o isolamento da região, o rompimento de fato da administração palestina em duas regiões isoladas controladas por grupos diferentes (o velho dividir-para-conquistar de sempre).

Não é interessante o fato de que hoje, no discurso israelense, o maior empecilho à paz do lado palestino seja a divisão entre Hamas e Fatah e a falta de um parceiro do outro lado que represente o povo inteiro, sendo que essa divisão é perpetuada pelo estado de isolamento de Gaza provocado por Israel?

A insistência em pintar uma falsa simetria é uma constante no discurso que se diz em prol da paz mas que mantém o status quo. Atenção quanto a isso.

Jamil diz que a morte de Arafat mudou muitas coisas. “Não vai ter outro como ele: Arafat falava com todos. Seus herdeiros políticos estão envolvidos na corrupção e não têm capacidade para governar”. Também acha que foi uma tragédia a morte de Rabin, o ex-primeiro-ministro israelense assassinado por um extremista judeu contrário aos acordos.

Teria sido útil aqui você explicar aos seus leitores, como você fez em relação a Rabin, quem foi Yasser Arafat e quais foram as circunstâncias de sua morte. Se você não assume que seus leitores saibam como morreu Rabin, então possivelmente eles não sabem que Arafat morreu após passar anos sitiado em um prédio cercado por tanques israelenses.

As mortes de Arafat e Rabin foram, sim, grandes passos para trás para o processo de paz. Mas enquanto a morte de Rabin foi um acidente da história causado por um extremista judeu agindo sozinho, a morte de Arafat foi fruto da política de estado de Israel.

A violência, ele diz, só piora as coisas e se retroalimenta. Cada atentado palestino contra civis israelenses fortalece eleitoralmente Netanyahu e cada palestino morto pelo exército de Israel fortalece os extremistas do seu lado. “Eu conheço o povo judeu, convivo há muito tempo com eles - diz Jamil e, surpreendentemente, repete algo que, quase com as mesmas palavras, ouvi ontem à noite do escritor israelense David Grossman, o que mais uma vez me mostrou a coincidência entre pessoas de ambos os lados -. Desde a Shoá, eles vivem com medo, e Netanyahu é mestre em manipular essa emoção. Precisamos que ambos os lados deixem de ver o outro como inimigo. Tem muitos israelenses e palestinos que trabalham para isso”. O problema, para ele, é que a dirigência política de ambos os lados não quer a solução pacífica e isso dificulta a interlocução, mas mesmo assim ressalta a diferença entre a Cisjordânia, sob o controle do Al-Fatah, e Gaza, controlada pelo Hamas: “Aqui tem liberdade, lá não. Nem eleições, nem liberdades civis ou religiosas”. Ele fala da questão religiosa: “Aqui a minoria cristã e a maioria muçulmana convivem sem problemas e a sociedade árabe é muito mais secular”. Em Gaza e Hebrón, onde os religiosos fundamentalistas são fortes, é muito diferente, ele diz.

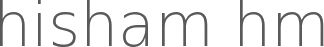

Aqui, vejo perpetuado outro elemento desse terrível jogo de linguagem. Quando se fala das políticas negativas de Israel, elas são sempre personalizadas na figura de Netanyahu. Nunca é Israel quem faz as coisas, é Netanyahu. Não é a coalizão que ele representa, que obteve metade dos do votos no país, ou sequer seu partido Likud, que venceu as eleições. Do outro lado, quando se fala das ações negativas, é o Hamas. Ou seja, no jogo de linguagem, um lado tem “um cara mau”, um cara que é a exceção; no outro lado, o mal é institucional, é o coletivo. Isso aparece em todo lugar. Nesse cartoon, por exemplo:

Note que nesse cartoon não são Israel, nem os EUA, nem ao menos o Likud ou o Partido Republicano. Da mesma forma ocorre no seu discurso, Jean.

E não, Jean, não é “surpreendente” que o palestino escolhido pelos israeleneses para conversar com você tenha o mesmo discurso que eles. Não seja tão ingênuo.

A conversa é em hebraico, inglês e português. Na mesa, nossos amigos israelenses e palestinos dialogam sem problemas e o resto dos clientes não se estranha. “Em Gaza não poderíamos estar falando em hebraico em um lugar público, seria perigoso”, diz Jamil. Aproveitamos para preguntar pela situação dos homossexuais em Gaza e ele simplesmente ignora a pergunta e muda de assunto. Esperamos e, tempo depois, perguntamos novamente. Constrangido, ele diz que, pessoalmente, não tem problemas com isso, “mas o meu povo tem seus costumes”. Pergunto se eu poderia ir a Gaza ou Hebron sendo gay. “Não, impossível, seria muito perigoso”.

Saímos do restaurante e fomos para a casa dele, no campo de refugiados Dheisheh. No caminho, as paredes estão cheias de pichações e imagens de Yasser Arafat e dos rostos de jovens assassinados pelo exército. Perto do campo, um grupo de jovens joga pedras aos soldados e o ar está contaminado de gás lacrimogêneo. Já no “campo de refugiados”, a expressão que denomina o local se mostra confusa para nosso olhar brasileiro. O que encontramos é um lugar semelhante às favelas da Rocinha ou Cantagalo, semi-urbanizado e sem morro. Não é muito diferente dos bairros palestinos de Jerusalém, mais pobre. Na casa de Jamil, fomos recebidos com café arabe e continuamos a conversa.

Talvez a expressão “campo de refugiados” seja confusa para o seu olhar brasileiro pois, ao ver algo que parece a Rocinha, você enxerga uma favela: uma região semi-urbanizada de pessoas pobres, que não têm condições de sair dali e veem a precariadade da sua realidade como sendo a vida normal. Diferente do que acontece lá, onde pessoas de classe média têm suas casas sumariamente destruídas por equipes de demolição enviadas por Israel, e têm que ir, sim, refugiadas, para viver em situações precárias que remetem a favelas do Brasil. Mas as realidades são totalmente diferentes.

Civis e médicos palestinos fogem durante bombardeio israelense em uma escola da ONU

Jamil nos levou à sua casa e nos apresentou à sua família (a esposa, Fatma, três filhas e um filho). Numa sincronicidade que só Jung explica, Fatma trabalha como doula em Belém e milita informalmente pelo parto humanizado e contra violência obstétrica, temas que fazem parte de minha agenda parlamentar. Fatma é fascinante e demonstrou particular interesse na situação dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres brasileiras, já que as palestinas pobres não gozam plenamente desses direitos (nem de outros!), seja por questões culturais, seja pela situação de injustiça social imposta aos palestinos pela não-solução do conflito árabe-israelense.

Aqui, Jean, talvez o mais cruel dos deslizes de linguagem que você inadvertidamente cometeu.

Quem impõe a situação de injustiça social aos palestinos, na sua fala, não é Israel, mas é a “não-solução do conflito árabe-israelense”! Sim, a não-solução, essa entidade abstrata, é ela que promove a injustiça social. Some-se a isso o fato de que você constantemente bate na tecla que a solução depende dos dois lados, e torna-se um mero passo silogístico concluir que a injustiça social que os palestinos sofrem em função da ocupação é causada em parte por eles mesmos! Em outros ambientes de luta social que você conhece bem, isso se chama “culpabilizar a vítima”.

Enquanto eu concluía essa viagem, recebi, de uma amiga, uma intelectual do Rio cujo nome vou preservar para poupá-la dos insultos e outros ataques vis por parte da legião de imbecis de direita e de “esquerda” que vigora na internet;

(De novo, as aspas. Fique tranquilo, Jean: existem imbecis na esquerda, sim, e sem aspas. Não precisamos cair na velha falácia de que, se um esquerdista faz algo que não gostamos, ele não é “verdadeiramente de esquerda” — não me furto de fazer a mesma crítica quando falam que, se um muçulmano faz algo que reprovamos, ele não é “verdadeiramente muçulmano”; e assim por diante. Mas esse foi um mero parênteses.)

Vou pular os quatro parágrafos seguintes que são sobre suas divergências com Paulo Sérgio Pinheiro, que nem conheço e nem sei o que escreveu.

Eu me pergunto: se a minha posição sobre o conflito israelense-palestino sempre foi equilibrada, se nessa viagem dialoguei com diferentes setores, se eu me posiciono contra a violência e a favor da solução pacífica e da coexistência de dois estados - Israel e Palestina -, se eu, como muitos israelenses e palestinos, sou contrário à política de Netanyahu e do Hamas,

Novamente, de um lado é Netanyahu, a pessoa, e do outro é Hamas, a instituição.

se procuro tender pontes, dialogar, ouvir, aprender, por que essa over reaction (que não houve, por exemplo, quando Paulo Abraão veio a Israel)? É homofobia? É antissemitismo? Tem alguma outra coisa que não sabemos?

E é lamentável essa sua defensiva, “acusando sem acusar” aqueles que o criticam levantando de antemão os escudos de “homofobia” e “antissemitismo” em forma de pergunta, sem contar o conspiratório “alguma coisa que não sabemos”. O julgamento se reação à sua visita a Israel foi “over” ou não é opinião sua, não é fato. E na minha opinião, me parece óbvio que se a reação à sua viagem foi maior do que à de Paulo Abrão, é porque você é uma figura pública muito mais conhecida do que ele (tanto é que você até escreveu o nome dele errado).

Se alguém lhe atacar de forma homofóbica ou antissemita, diga com todas as letras e dê nome aos bois, e eu estarei contigo. Mas jogar essas cartas pra erguer o escudo de defesa antes de qualquer crítica… esse é outro truque de linguagem a que nós, que defendemos o fim da opressão na Palestina, já estamos acostumados demais.

E você conclui:

Em tempos de internet, a burrice motivada e/ou a má fé não poupam sequer as velhas raposas da política e da academia!

É verdade, Jean… é verdade. Eu confio que você não seja burro e nem tenha má fé. Eu confio que você quer a paz na Palestina tanto quanto eu. É por isso que eu o convido a refletir bem sobre o tipo de discurso que você está propagando, que repare de onde vêm os elementos de linguagem que você adotou e quais as consequências que essa linguagem tem.

Nada do que você escreveu é falso. Sim, a dor de toda mãe que perde um filho é a mesma. Sim, há pessoas que querem a paz dos dois lados. Sim, há muito que se pode falar sobre “os dois lados”. Mas a simetria não pode ser a tônica do discurso, pois ela não é a tônica da realidade.

Espero ter conseguido lhe fazer enxergar o quão arraigado no discurso dos envolvidos com a questão Palestina estão determinadas construções que perpetuam esse eterno stale-mate (uma peça pra frente, uma peça pra trás, repetidamente, e o jogo nunca termina). Em computação chamamos isso de deadlock: duas partes que nunca andam pois uma só vai se mover se a outra se mover primeiro. Só que na realidade uma das partes detém o poder, a outra não.

Esse discurso do deadlock arrasta a ocupação em um interminável “processo de paz” sem fim que nunca chega a lugar nenhum, enquanto as gerações expulsas de suas casas vão morrendo aos poucos, refugiadas mundo afora, até que o direito de retorno palestino deixe de ser uma questão, pois não restará mais ninguém vivo para retornar. Meu pai, refugiado de 1948, já morreu.

O jogo de Israel é arrastar o status quo, e uma das suas ferramentas é o discurso dessa falsa simetria, o discurso do “confronto Israel-Palestina” (lembra do quanto criticamos o uso do termo “confronto” quando a PM vai pra cima dos estudantes no Brasil? Quando um lado é absurdamente mais destrutivo que o outro, não é um “confronto”).

O nosso jogo é tornar o real estado das coisas visível, para assim podermos mudá-lo.

🔗 Sobre a fala dos estrangeiros

A reportagem abaixo me instigou a escrever esse post. Vejam o vídeo.

Em bom portunhol, D’Ale brinca com garrafa: “Se estava cheia, guardava”

A intolerância das pessoas com a fala dos estrangeiros me irrita. Se os repórteres do SporTV acham que o que o D’Alessandro fala é “portunhol”, então eles definitivamente não iam achar que o meu pai, que viveu quase 50 anos no Brasil, falava português.

O D’Alessandro mora no Brasil desde 2008 — acompanhei desde o início quando ele era acanhado para dar entrevistas até os dias de hoje quando ele é o capitão do time e sempre a referência na hora de falar. Eu sempre brinco que no RS os repórteres botam os jogadores de língua espanhola pra falar no rádio e não estão nem aí, e que a gente tem uma adaptação mais natural ao portunhol, mas sinceramente, a essa altura do campeonato chamar o português do cara de “portunhol” ainda, é dose.

Pra piorar, fizeram questão de expor o deslize gramatical dele no título, coisa que eu já cansei de ver corrigirem na transcrição quando entrevistam jogadores falantes nativos de português. E ainda aposto que quem escreveu essa matéria ainda achou que estava elogiando, ao chamar o “portunhol” dele de “bom”.

🔗 Comparando linguagens

Comparar linguagens de programação, seja discutindo na boa seus méritos e defeitos ou se digladiando em guerras santas do tipo “a ‘minha’ é melhor do que a ’sua’”, é um dos esportes preferidos da galera de informática em geral. Sendo pesquisador justamente da área de linguagens de programação, eu obviamente sou cheio de opiniões a respeito, mas eu evito entrar nos bate-bocas, que costumam ser sempre cansativos e repetitivos (ah, como eu mudei).

Esses dias, porém, li e ouvi alguns comentários que me deram vontade de dar um meta-pitaco no assunto. Dois alunos meus em sala de aula:

– Semestre passado o professor mandou fazer um trabalho de implementação, só que tinha que ser em Lisp.

– Lisp? O que é isso?

– Uma linguagem de programação lá, que o professor disse que era “melhor”.

Não sei se o tal professor disse isso, ou se foi a interpretação do aluno. Mas infelizmente comentários assim são muito comuns, ainda que não faça sentido considerar uma linguagem “melhor” em termos absolutos (melhor do que o que?) ou mesmo em termos relativos de forma não-qualificada. Por mais “tosca” que seja a linguagem X, quase sempre há algum aspecto em que dá pra fazer alguma qualificação do tipo “X é melhor que Y… no aspecto Z”, mesmo que Z seja algum aspecto menos técnico, como “é mais fácil de achar programadores pra contratar” — talvez no frigir dos ovos esse aspecto seja decisivo no negócio. Porém, dá pra argumentar também que nesse caso, não se está comparando as linguagens, mas sim o mercado de trabalho.

E é aí que eu quero chegar. O problema das discussões comparando linguagens é que em boa parte delas, não se está comparando as linguagens em si.

Comparar linguagens é, em primeiro lugar, comparar a especificação da linguagem. Sistema de tipos, estruturas de controle, sintaxe, semântica, biblioteca padrão, APIs para o mundo exterior. No nível mais fundamental, uma linguagem de programação é isso. Claro que isso não é a história completa, mas eu quero fazer um contraste do “resto todo” com a discussão sobre as “linguagens em si”.

Essa não é a história completa porque há muitos outros aspectos que acabam entrando em discussões sobre linguagens, de uma forma meio misturada. Pra citar alguns:

Desempenho - quando se fala de performance, não se está falando das linguagens, mas das suas implementações. Sem contar no “detalhe” de que algumas implementações são mais rápidas que outras em alguns aspectos e piores em outros. Nesse aspecto, o Benchmarks Game é particularmente incompleto porque eles arbitrariamente decidiram incluir só uma implementação de cada linguagem (quando ele ainda se chamava “Computer Language Shootout” tinha várias). Então, se alguém diz “PHP é mais rápido que Python”, está falando da implementação default, CPython? Ou da otimizada, PyPy? Tem uma boa diferença (e o Benchmarks Game usa a mais lenta). E PHP? A implementação original ou o HipHop, o tradutor pra C++ criado pelo Facebook? E estes não são os únicos.

E a linguagem em si? Ainda assim, em vários casos o design da linguagem em si afeta sim a performance que se consegue tirar das implementações: é um dos motivos pelo qual a implementação do tracing compiler de Lua (LuaJIT) tende a ser mais rápida do que a de JavaScript (V8) — a linguagem é menor e mais facilmente otimizável. Evidência disso é que a Mozilla definiu um subset de JS, asm.js, para ser uma implementação voltada a alto desempenho.

Ecossistema - linguagens não existem no limbo, então o suporte em volta é importante: bibliotecas, ferramentas de build, gerenciadores de pacotes, debuggers, IDEs (pra quem gosta), etc. Botei isso tudo sob o guarda-chuva de “ecossistema”, mas certamente esses itens são bem diferentes entre si e têm impactos diferentes (botei eles mais ou menos em ordem de importância pro meu gosto pessoal). Note que eu diferencio as bibliotecas padrão (que eu citei lá em cima na “linguagem em si”) das bibliotecas extras. Essas últimas são uma decisão de design do seu projeto; das primeiras não tem como fugir.

E a linguagem em si? Isso tudo é importante e afeta a produtividade de quem programa, claro. Mas, como no caso do desempenho, há uma diferença fundamental de discutir as linguagens em si: todas essas peças do ecossistema são trocáveis e a linguagem continua sendo a mesma. Você troca do Make pro CMake, mas C++ ainda é C++. Você troca de JQuery para Underscore, mas JavaScript ainda é JavaScript. Você pode optar por usar ou não RubyGems ou o LuaRocks. (E sim, acredite se quiser, há quem programa em Java sem IDE. ;) )

Killer applications - eu poderia botar isso junto com o ecossistema, mas achei que merecia um item próprio. De certa forma, a história das linguagens de programação e suas comunidades é a história das suas killer applications. Não tem como pensar em Ruby sem pensar em Rails, não há como falar de Lua sem citar o seu sucesso na indústria de jogos, de C e não falar de coisas baixo-nível tipo Unix, e assim por diante. E sim, muita gente vai escolher uma linguagem por causa de um framework específico, ou porque ela é “a linguagem que todo mundo usa pra fazer tal coisa”.

E a linguagem em si? Bom, muitas dessas killer applications das linguagens se derivam do design delas, afinal muitas linguagens foram criadas pra fazer alguma coisa específica: todo mundo fala maravilhas da linguagem R para estatística porque afinal, ela foi feita pra isso (e por consequência hoje tem milhares de bibliotecas prontas para estatística). Em outros casos, é quase uma casualidade: Python e Ruby são similares o suficiente para que o Rails pudesse ter sido criado em Python, e de fato hoje não faltam frameworks em outras linguagens que são de certa forma clones “de espírito” do Ruby on Rails.

“JavaScript” vs. “JavaScript: The Good Parts”: enough said.

Nesses casos, o que resta, além de diferenças menores de design dos frameworks (que, sendo, parte do ecossistema, sempre podem ser trocados), são as diferenças fundamentais das linguagens em si. E quão importantes essas diferenças são, já que a (bem) grosso modo dá pra implementar qualquer coisa em qualquer linguagem? São muito. Coisas como a sintaxe, sistemas de tipos, gerência de memória, são diretamente ligadas aos tipos de bugs que a gente tende a produzir quando programa. Você pode arranjar a melhor IDE, o melhor debugger, usar as melhores bibilotecas e frameworks, e ainda vai ser mordido vez que outra por regras de conversão de tipos bizarras. Como disse o Roberto esses dias, você pode ser a pessoa mais cuidadosa do mundo com todos os cantos escuros da linguagem e escolher um “subset seguro” pra trabalhar, mas quando você tiver que dar manutenção do código de outra pessoa (seja colega de trabalho ou código de alguma biblioteca), diga adeus ao “subset seguro”. O resto todo em volta tem jeito — troca-se a VM por uma mais rápida, troca-se a biblioteca por uma mais elegante — mas não há como fugir dos problemas da linguagem em si.

É por isso que PHP e JavaScript, mesmo com os melhores compiladores e as melhores bibliotecas do mundo, ainda vão ser linguagens “toscas”. Por outro lado, linguagens funcionais como Haskell (ou Lisp!), mesmo com toda a sua elegância conceitual, não são linguagens populares, em parte porque falta a elas toda a infraestrutura em volta pra serem uma opção pragmática. Felizmente, porém, o mundo não é feito só desses dois extremos. A gente tem que lembrar que a linguagem é o meio para um fim e que a linguagem que a gente programa não é o nosso time do coração no qual morreremos abraçados. Esses dias mesmo falei para um amigo que eu acho que ele não deve focar em se especializar pra ser um “programador Java” ou um “programador Python”, mas simplesmente um bom programador, e que essa polivalência acabaria rendendo mais em longo prazo. As lições mais importantes que a gente aprende nessa vida de programação se aplicam a todas as linguagens, e como nas linguagens naturais, quanto mais linguagens a gente aprende, mais fácil é aprender uma próxima. (Aliás, aprender uma nova linguagem é uma das melhores maneiras de se “reciclar” mentalmente.)

Moral da história: escolha a linguagem que resolve o seu problema, mas tendo a opção, escolha uma linguagem decente!

Follow

🐘 Mastodon ▪ RSS (English), RSS (português), RSS (todos / all)

Last 10 entries

- Aniversário do Hisham 2025

- The aesthetics of color palettes

- Western civilization

- Why I no longer say "conservative" when I mean "cautious"

- Sorting "git branch" with most recent branches last

- Frustrating Software

- What every programmer should know about what every programmer should know

- A degradação da web em tempos de IA não é acidental

- There are two very different things called "package managers"

- Last day at Kong