🔗 Nise da Silveira era nordestina

Por sugestão da Patrícia, fomos assistir ontem “Nise - O Coração da Loucura”, excelente filme sobre o trabalho da psiquiatra Nise da Silveira, pioneira da psicologia junguiana no Brasil. Glória Pires viveu o papel de Nise, e o filme me cativou do começo ao fim.

No final da película, porém, imagens de arquivo com um depoimento da própria Nise (falecida em 1999 aos 94 anos) me reservaram uma surpresa: Nise da Silveira era nordestina!

Como pode um filme que se propõe a retratar a batalha dessa mulher contra as convenções da época apagar esse fato?

Em uma das primeiras cenas do filme, Nise entra em um auditório no Centro Psiquiátrico Pedro II no Rio de Janeiro, onde são apresentadas as técnicas mais “modernas” da época para lidar com doenças mentais: lobotomia e eletrochoque. Nise, a única mulher da sala — e de fato, uma das primeiras mulheres formadas em Medicina do Brasil — pede a palavra e questiona as técnicas barbáricas. E esse foi apenas o primeiro de muitos conflitos dela com os médicos ao longo do filme. Embora não falada, a barreira que se apresenta ali àquela mulher buscando respeito no meio de um grupo homogêneo de homens é evidente. Se além de mulher ela tivesse também uma fala nordestina, as cenas dela confrontando os médicos certamente iriam adquirir uma dimensão ainda mais forte.

Mas aparentemente o diretor carioca Roberto Berliner não julgou importante retratar isso no filme, ou achou que bastaria mostrar Nise no epílogo para que isso se tornasse uma não-questão. Não é. Esse é apenas mais um epiósdio que mostra como a produção cultural no Brasil é homogeneizante e a nossa diversidade vai sendo apagada.

Por mais industrializada que seja a produção americana ela me parece ter um respeito um pouco maior pela diversidade que a nossa. Alguém consegue imaginar se, num hipotético filme biográfico sobre uma médica da Louisiana quebrando tabus em Nova York, o sotaque sulista dela seria “neutralizado” (com muitas aspas, pois adotar um sotaque dominante em nada é torná-lo neutro)?

O Brasil esconde os seus sotaques na arte, a não ser quando é para fazer deles caricatura. Já vi no cinema um Getúlio Vargas que falava como carioca do início ao fim do filme exceto em uma cena onde “queria comer um churrasco”. E ainda assim isso não é comparável, pois os gaúchos não sofrem o preconceito sistemático que os nordestinos sofrem no resto do Brasil.

Lembro de uma pichação que vi nos muros da cidade: MACHADO DE ASSIS ERA NEGRO. Lembro do meu choque quando aprendi esse fato somente na vida adulta. Espero que as escolas hoje em dia façam um trabalho melhor de que no meu tempo. Espero também que no futuro o cinema faça um trabalho melhor do que no tempo de hoje.

Em suma, o que eu gostaria de dizer é: assistam ”Nise - O Coração da Loucura”, é realmente muito bom, mas não esqueçam: Nise da Silveira era alagoana, formada na Bahia, e não falava com o sotaque carioca da Glória Pires.

🔗 Crise? Que crise?

Pra vocês que daqui a pouco vão estar soltando foguetes sobre como a economia “vai melhor no governo Temer”: olhem os gráficos, a economia tá em franca recuperação desde janeiro puxada pelo ritmo de alta do petróleo (”olhem pros gráficos”, tecla que eu já venho batendo aqui nos meus posts há uns dois anos). A crise veio por causa lá de fora, ele vai acabar por causa lá de fora.

As coisas seguirão no curso, o que vai mudar é o discurso dos jornais e TV.

A “crise” que todo mundo fala eram na verdade duas:

- a crise econômica, que já vinha cedendo desde o início do ano — há meses temos indicadores positivos, eles são negativos se comparados com 12 meses (como os telejornais faziam até ontem) por causa da descendente do ano passado. Não é São Temer e o corte do Ministério da Cultura que vai botar as contas do país nos eixos, é a alta do petróleo.

- a crise política, que era o caos institucional causado pelo PMDB no Congresso com suas “pautas-bomba” — leia-se: prejudicar o país de propósito pra fazer o circo pegar fogo e gerar insatisfação popular. Agora que eles obtiveram o que queriam, essa crise fabricada por eles mesmos “acaba”.

E a tal da corrupção sobre a qual tanto gritavam nas ruas? Pois é…

🔗 Uma leitura econômica sobre a crise política

Domingo passado eu vi algo que mais uma vez me deu subsídios para a minha teoria sobre a atual crise política. Eu assisti ao Fantástico.

O Fantástico é um programa que sempre repercute o grande fato da semana, que basicamente define a agenda do que estará “na boca do povo” na segunda-feira pela manhã. Bom, o grande fato da semana passada foi a condução coercitiva do Lula, então seria de se esperar que a maior reportagem do programa seria sobre isso.

Mas não foi. Provavelmente por terem se dado conta de que quanto mais espaço na mídia é dado ao Lula, pior para a oposição a ele. Muito já se discutiu sobre como ele usa da sua oratória e apelo popular para se colocar como vítima da situação, nem vou chover no molhado aqui. O curioso é qual foi a grande reportagem do Fantástico.

A maior fatia de tempo do Fantástico foi dedicada a mostrar mega-obras da Copa inacabadas. Grandes elefantes brancos, como terminais de ônibus sub-utilizados, linhas suspensas de VLT que ligam nada a lugar nenhum, cada uma delas retratadas através da história de uma pessoa da classe operária que seria beneficiada se a obra tivesse sido concluída. Em cada história, o custo milionário (ou bilionário!) da obra, a menção a verbas federais e estaduais, a justificativa do governo estadual responsável pela obra dizendo invariavelmente que “rompeu o contrato e vai fazer um novo e terminar a obra” e o nome da empreiteira envolvida. Odebrecht. OAS. Andrade Gutierrez. Na quarta, Mendes Júnior, menos presente nos noticiários da crise, aí então fizeram o complemento “também indiciada na Lava-Jato”.

Aí estão, estabelecidas, as grandes vilãs da corrupção no Brasil. Ao final de tudo, quando a poeira da disputa política baixar (e vários inimigos da crise de hoje terão certamente apertado as mãos), haverão nomes que enfim serão unanimidade como saco de pancadas: as empreiteiras. A esquerda, com justiça, as demonizarão com o argumento do financiamento privado de campanha e da corrupção inerente a esse modelo. A direita, com justiça, as demonizarão por terem feito cartéis, subvertido a livre concorrência e compactuado com esse governo que aí está. Enfim, coxinhas e petralhas concordarão com alguma coisa, e a liderança política que aparecer com esse discurso ganhará o apreço popular “acima da polarização” e a crise política, enfim, vai passar.

O custo real disso tudo será na economia nacional. Há mais de seis meses, vi um desses debates na GloboNews, à época que os cabeças das empreiteiras começaram a ser presos. Lembro do mediador perguntando para os analistas convidados:

“Mas tem tanta obra enorme no Brasil, Belo Monte, etc. — se todas as grandes empreiteiras estão envolvidas e elas quebrarem, quem vai tocar as obras?”

O analista não piscou para responder: “Ah, os americanos, os japoneses.”

Ao olhar a lista de doações das campanhas presidenciais, independentemente de partido, a gente vê basicamente a lista das maiores empresas de capital nacional. Ao olharmos a lista do Valor1000 das maiores empresas do Brasil, vemos que as empresas estrangeiras dominam todo tipo de área (eletroeletrônicos, veículos, telecom, etc.), e as empresas brasileiras no alto da lista se resumem a energia, construção civil e agronegócio. Não por acaso, são as áreas no centro da crise.

O Brasil é um país emergente, em desenvolvimento, e por esse processo de desenvolvimento passa a construção de uma infraestrutura enorme que o país precisa para crescer. Infraestrutura essa que já está consolidada em outros lugares já desenvolvidos. Decimar a indústria de infraestrutura nacional vai ser o saldo da crise, e a madura indústria de infraestrutura estrangeira está pronta para ocupar esse vazio.

Os grandes movimentos no tabuleiro do jogo em andamento não são o destino do Lula, ou do Cunha, ou da passeata na rua ou do julgamento no STF. Esse é o circo. São as renegociações do pré-sal, são as quebras dos contratos de infraestrutura, é o futuro das indústrias que ainda são nacionais.

Não estou aqui defendendo Odebrecht, Andrade Gutierrez ou quem quer que seja. Mas quando as empreiteiras que constroem o país forem todas estrangeiras, elas vão organizar os seus cartéis lá fora, longe do alcance dos grampos, batidas e operações da PF.

🔗 Carta a Jean Wyllys

Jean,

Eu acho improvável que essa carta chegue a você, mas estou lhe escrevendo para que ela chegue pelo menos ao meu círculo de amigos e quem sabe um pouco além disso. Estou escrevendo para fazer uma análise crítica, não da sua posição, mas primariamente da linguagem usada nos seus posts sobre a sua viagem a Israel e à Palestina, pois eu sinceramente acho que você não se deu conta do jogo de linguagem pelo qual você se deixou enredar.

Em primeiro lugar, quero dizer que acredito nas suas boas intenções. Se não acreditasse, não perderia o meu tempo escrevendo isso. Meu objetivo aqui é mostrar o quanto é presente um tipo de discurso, até entre as pessoas mais bem-intecionadas, que não faz outra coisa senão perpetuar o status quo.

Vou fazer isso dissecando o seu relato no Facebook, e apontando onde isso acontece:

A DOR É A MESMA - ou paz sem voz não é paz, é medo

(Quarto relato da viagem, agora à Palestina)

Não, Jean. A dor do oprimido nunca é a mesma que a do opressor. Será que anos militando em causas sociais ainda não te ensinaram isso? Sim, homens sofrem com o machismo, mas não se compara com o que as mulheres sofrem. A diferença é de uma escala gritante e todos sabemos o quanto resumir isso com um “todos sofrem” ou o seu “a dor é a mesma” é contra-producente para a questão.

Hoje foi o dia da visita a campos de refugiados na Cisjordânia, Palestina, já prevista no programa da viagem, para conhecê-los de perto e por dentro e conversar com alguns de seus moradores sobre os sofrimentos a eles impostos pela política de colonização dos territórios palestinos por parte do governo de Israel.

“Política de colonização”? Por que, Jean, você nunca usa o termo ocupação para se referir ao que acontece na Palestina? Os únicos momentos em que essa palavra aparece nos seus relatos é ao citar a fala de outras pessoas. “Colonização” é o que os alemães e italianos fizeram no sul do Brasil, não o que está acontecendo lá. Você não se dá conta, mas usa o vocábulario do discurso oficial israelense.

Antes do início da viagem de carro, uma tempestade se armava no céu, intensificando o frio de congelar os ossos, e, por isso, fui aconselhado a desistir desse item do programa porque as tempestades costumam prejudicar a visibilidade nas estradas. Mas como não sou homem de desistir fácil de coisa alguma, arrisquei-me a viajar mesmo sob ameaça de tempestade.

Um carro conduzido por dois dos meus anfitriões israelenses nos levou até a fronteira entre Jerusalém e Belém, onde uma placa com um texto em letras garrafais [sic] escrito em hebraico, árabe e inglês avisa que, a partir dali, nenhum israelense pode passar porque estará pondo em risco a própria vida além de violando as leis do país.

Ali, conhecemos o palestino Jamil El Kassas e pulamos para seu carro, já que carros com placas israelenses em campos de refugiados árabes são inadmissíveis porque podem ser atacados a qualquer momento. Seguimos.

Que selvageria esses palestinos, hein? “Podendo atacar a qualquer momento”. Existem diversas categorias de placas de carros e algumas delas podem sim trafegar em ambos os territórios. Mas é claro que te contaram a versão que desumaniza os palestinos e aqui você a repete como fato, sem pestanejar.

A primeira parada foi num restaurante árabe, mas boa parte do relato do Jamil foi durante a viagem. Algumas histórias ele preferia não contar em um lugar público.

Você também parece não questionar o fato de que o único palestino com quem você teve contato foi selecionado pelos seus anfitriões israelenses. Tenho certeza que se você tivesse entrado em contato com a comunidade palestina no Brasil antes da viagem, esta poderia se certificar que você teria acesso a muito mais visões e uma pluralidade de relatos e opiniões, e não apenas a uma que, casualmente, coincide com a visão do grupo israelense que o convidou.

Jamil atravessou na sua vida por diversas tragédias inimagináveis que mudaram sua visão de mundo e seu objetivo da vida. Participou da primeira Intifada, jogando pedras na polícia israelense, como aprendeu dos meninos mais velhos, viu seu irmão mais novo ser morto por um tiro de um soldado de Israel, acompanhou o luto da sua mãe e viu a morte do seu pai, foi preso, conheceu Yasser Arafat na prisão, onde também aprendeu hebraico, conseguiu trabalho em Jerusalém - para o qual devia passar todos os dias pelos controles humilhantes na fronteira - e viu muitos amigos morrerem por causa do conflito. Mas teve três fatos que mudaram tudo para ele. O primeiro foi o assassinato do irmão. O segundo, tempo depois, foi um atentado terrorista de um grupo palestino em Jerusalém, com várias vítimas civis. Ele estava em sua casa, no campo de refugiados, e viu sua mãe chorar enquanto assistia às notícias.

- Por que você chora, mãe? Isso foi do lado de lá… Os mortos não são palestinos, mas judeus - ele questionou.

- Choro porque outras mães perderam seus filhos pela violência, como eu. A dor é a mesma - respondeu ela.

Essa frase mudou sua visão de mundo.

Quando sua mãe morreu de um ataque ao coração, o terceiro fato que o levaria a ser quem ele é hoje, ele se questionou tudo. Lembro do choro da mãe naquele dia e entendeu que essa guerra precisava acabar.

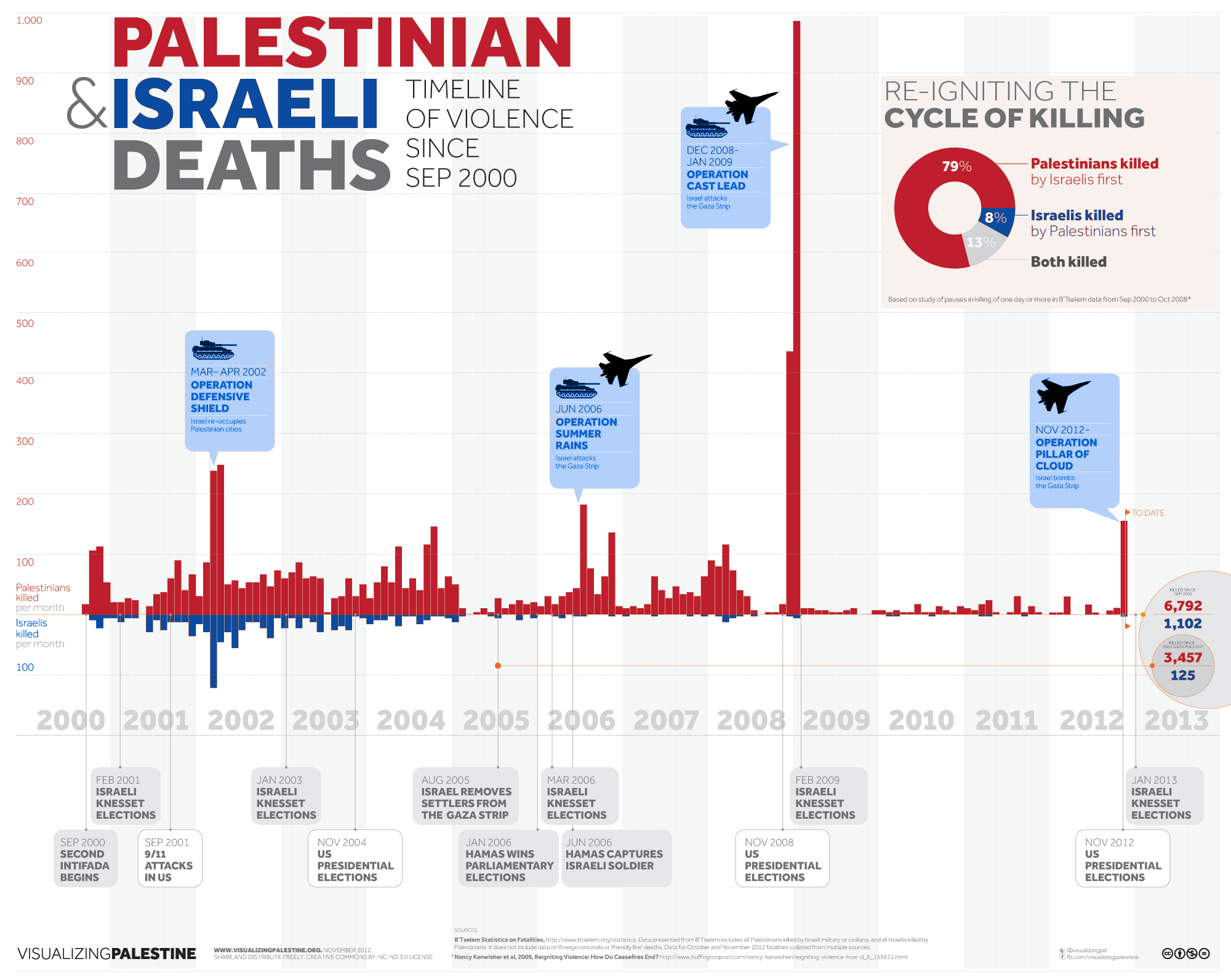

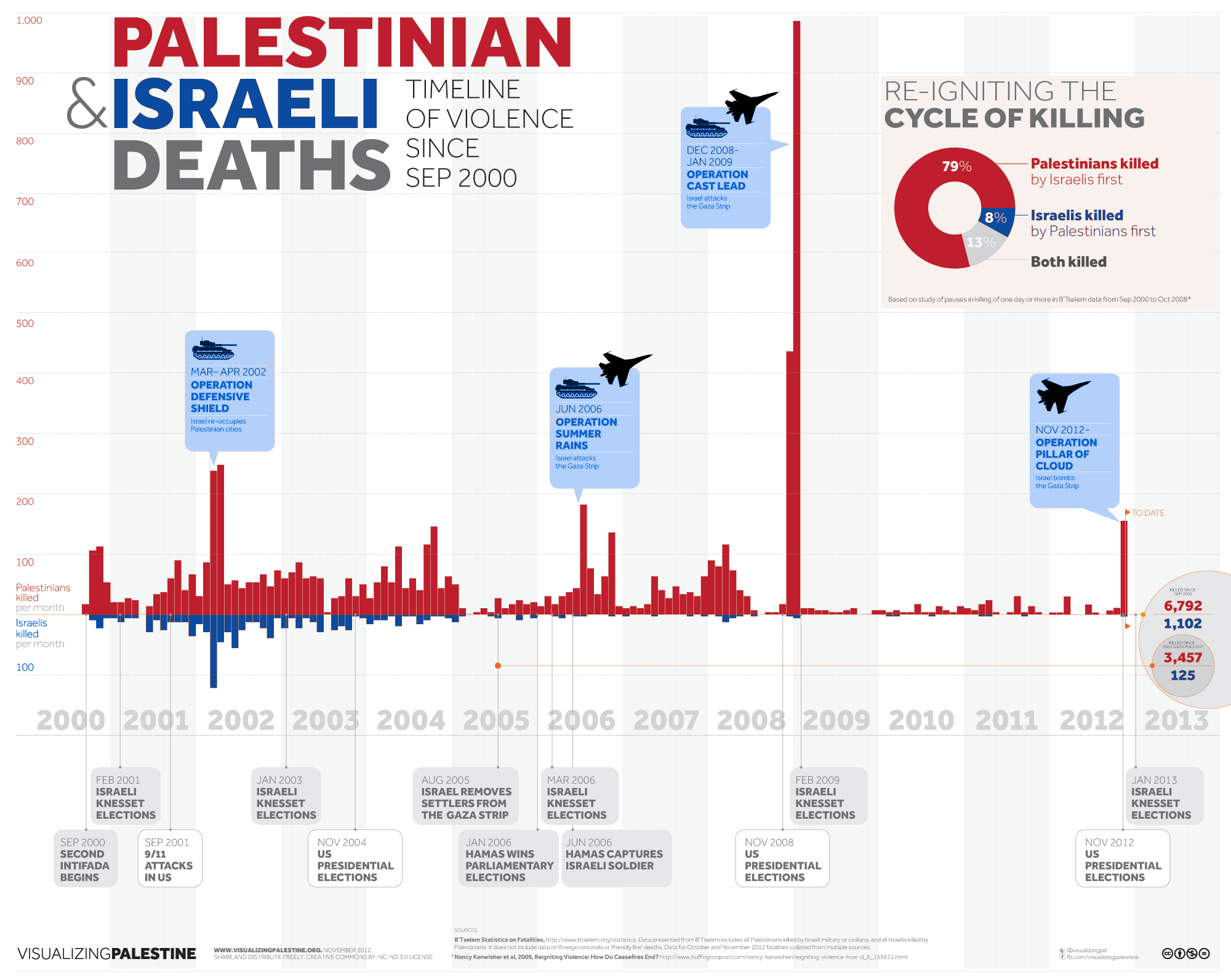

Aqui a história que dá título ao seu relato. Sim, Jean, a dor de qualquer mãe que perde um filho merece respeito. Mas, de novo, a dor de um povo oprimido por outro não é a mesma do povo opressor. A preocupação de um povo quanto a foguetes caseiros que são abatidos por artilharia de última geração não é a mesma dor que a de um povo que tem uma cidade inteira transformada em ruínas.

É extremamente injusto empacotar a sua visita ao território palestino sob um título “A dor é a mesma”.

A dor de ninguém é a mesma. E em alguns lugares há muito mais gente em dor, com medo, passando necessidades, perdendo suas casas, sua liberdade, do que em outros.

Hoje ele diz, orgulhoso, que é um ativista pela paz e trabalha incansavelmente por ela, como diretor da ONG Combatentes pela Paz, junto a palestinos e israelenses que querem a mesma coisa. “Eu defendo a resistência pacífica à ocupação e acredito que a única solução para todos nós é a negociação e o diálogo para que Israel e Palestina possam coexistir. Os dois”.

Ele é contra os atentados, a violência e a política do “boicote” e diz que ambos os lados devem retomar as negociações tempo atrás frustradas.

Por que “boicote” está entre aspas, Jean? Você pode até ser contra, achá-lo inefetivo, mas para que tentar desmerecer através das aspas? Para deixar mais claro: que diferença de entonação teria se você tivesse colocado “violência” entre aspas? Você não colocou porque a violência existe. Da mesma forma, por mais que você não queira, o boicote é real. E historicamente foi um instrumento muito efetivo contra governos opressores que eventualmente cederam, não preciso citar exemplos pois você sabe quais são.

Mas isso é possível? Jamil assegura que a maioria do povo palestino quer a paz, mas o fracasso dos acordos de Oslo e a política do governo Netanyahu e dos extremistas do lado palestino impedem que aconteça. Diz que ambos terão que ceder algumas coisas: “Os assentamentos judeus no território palestino devem ser desmontados e nós devemos negociar condições para a questão do retorno. Eu sei que não vou voltar à região onde nasci e abro mão disso, outras regiões serão negociadas. E a ocupação nos territórios anexados na guerra de 1967 tem que acabar”. Ele também fala do cotidiano e diz que humilhações que passam no check-point e o abandono dos seus bairros aumentam o ressentimento. “Há também uma questão econômica e social: para conquistar a paz, também precisamos melhorar as condições de vida do nosso povo”. Para o irmão mais novo de Jamil, muito mais duro em sua posição, a chave está só nas mãos de Israel: “Se a maioria do povo israelense quiser acabar com a violência, não pode continuar votando em Netanyahu e tem que olhar para nós como pessoas, não como terroristas. Eu não sou terrorista: trabalho, estudo, estou fazendo mestrado, também quero paz, mas isso depende deles”.

Sinceramente Jean, o que há de “muito mais duro” no discurso do irmão mais novo de Jamil? Você não concorda com ele? O que temos aqui é um povo opressor e outro oprimido. Um dos lados tem o poder de unilateralmente acabar com a política de opressão. O outro lado não tem.

Israel teve o poder de unilateralmente sair de Gaza. Se quiser, pode unilateralmente sair da Cisjordânia. Claro, a saída de Gaza teve o objetivo não de avançar a paz, mas de instituir o cerco que gerou o isolamento da região, o rompimento de fato da administração palestina em duas regiões isoladas controladas por grupos diferentes (o velho dividir-para-conquistar de sempre).

Não é interessante o fato de que hoje, no discurso israelense, o maior empecilho à paz do lado palestino seja a divisão entre Hamas e Fatah e a falta de um parceiro do outro lado que represente o povo inteiro, sendo que essa divisão é perpetuada pelo estado de isolamento de Gaza provocado por Israel?

A insistência em pintar uma falsa simetria é uma constante no discurso que se diz em prol da paz mas que mantém o status quo. Atenção quanto a isso.

Jamil diz que a morte de Arafat mudou muitas coisas. “Não vai ter outro como ele: Arafat falava com todos. Seus herdeiros políticos estão envolvidos na corrupção e não têm capacidade para governar”. Também acha que foi uma tragédia a morte de Rabin, o ex-primeiro-ministro israelense assassinado por um extremista judeu contrário aos acordos.

Teria sido útil aqui você explicar aos seus leitores, como você fez em relação a Rabin, quem foi Yasser Arafat e quais foram as circunstâncias de sua morte. Se você não assume que seus leitores saibam como morreu Rabin, então possivelmente eles não sabem que Arafat morreu após passar anos sitiado em um prédio cercado por tanques israelenses.

As mortes de Arafat e Rabin foram, sim, grandes passos para trás para o processo de paz. Mas enquanto a morte de Rabin foi um acidente da história causado por um extremista judeu agindo sozinho, a morte de Arafat foi fruto da política de estado de Israel.

A violência, ele diz, só piora as coisas e se retroalimenta. Cada atentado palestino contra civis israelenses fortalece eleitoralmente Netanyahu e cada palestino morto pelo exército de Israel fortalece os extremistas do seu lado. “Eu conheço o povo judeu, convivo há muito tempo com eles - diz Jamil e, surpreendentemente, repete algo que, quase com as mesmas palavras, ouvi ontem à noite do escritor israelense David Grossman, o que mais uma vez me mostrou a coincidência entre pessoas de ambos os lados -. Desde a Shoá, eles vivem com medo, e Netanyahu é mestre em manipular essa emoção. Precisamos que ambos os lados deixem de ver o outro como inimigo. Tem muitos israelenses e palestinos que trabalham para isso”. O problema, para ele, é que a dirigência política de ambos os lados não quer a solução pacífica e isso dificulta a interlocução, mas mesmo assim ressalta a diferença entre a Cisjordânia, sob o controle do Al-Fatah, e Gaza, controlada pelo Hamas: “Aqui tem liberdade, lá não. Nem eleições, nem liberdades civis ou religiosas”. Ele fala da questão religiosa: “Aqui a minoria cristã e a maioria muçulmana convivem sem problemas e a sociedade árabe é muito mais secular”. Em Gaza e Hebrón, onde os religiosos fundamentalistas são fortes, é muito diferente, ele diz.

Aqui, vejo perpetuado outro elemento desse terrível jogo de linguagem. Quando se fala das políticas negativas de Israel, elas são sempre personalizadas na figura de Netanyahu. Nunca é Israel quem faz as coisas, é Netanyahu. Não é a coalizão que ele representa, que obteve metade dos do votos no país, ou sequer seu partido Likud, que venceu as eleições. Do outro lado, quando se fala das ações negativas, é o Hamas. Ou seja, no jogo de linguagem, um lado tem “um cara mau”, um cara que é a exceção; no outro lado, o mal é institucional, é o coletivo. Isso aparece em todo lugar. Nesse cartoon, por exemplo:

Note que nesse cartoon não são Israel, nem os EUA, nem ao menos o Likud ou o Partido Republicano. Da mesma forma ocorre no seu discurso, Jean.

E não, Jean, não é “surpreendente” que o palestino escolhido pelos israeleneses para conversar com você tenha o mesmo discurso que eles. Não seja tão ingênuo.

A conversa é em hebraico, inglês e português. Na mesa, nossos amigos israelenses e palestinos dialogam sem problemas e o resto dos clientes não se estranha. “Em Gaza não poderíamos estar falando em hebraico em um lugar público, seria perigoso”, diz Jamil. Aproveitamos para preguntar pela situação dos homossexuais em Gaza e ele simplesmente ignora a pergunta e muda de assunto. Esperamos e, tempo depois, perguntamos novamente. Constrangido, ele diz que, pessoalmente, não tem problemas com isso, “mas o meu povo tem seus costumes”. Pergunto se eu poderia ir a Gaza ou Hebron sendo gay. “Não, impossível, seria muito perigoso”.

Saímos do restaurante e fomos para a casa dele, no campo de refugiados Dheisheh. No caminho, as paredes estão cheias de pichações e imagens de Yasser Arafat e dos rostos de jovens assassinados pelo exército. Perto do campo, um grupo de jovens joga pedras aos soldados e o ar está contaminado de gás lacrimogêneo. Já no “campo de refugiados”, a expressão que denomina o local se mostra confusa para nosso olhar brasileiro. O que encontramos é um lugar semelhante às favelas da Rocinha ou Cantagalo, semi-urbanizado e sem morro. Não é muito diferente dos bairros palestinos de Jerusalém, mais pobre. Na casa de Jamil, fomos recebidos com café arabe e continuamos a conversa.

Talvez a expressão “campo de refugiados” seja confusa para o seu olhar brasileiro pois, ao ver algo que parece a Rocinha, você enxerga uma favela: uma região semi-urbanizada de pessoas pobres, que não têm condições de sair dali e veem a precariadade da sua realidade como sendo a vida normal. Diferente do que acontece lá, onde pessoas de classe média têm suas casas sumariamente destruídas por equipes de demolição enviadas por Israel, e têm que ir, sim, refugiadas, para viver em situações precárias que remetem a favelas do Brasil. Mas as realidades são totalmente diferentes.

Civis e médicos palestinos fogem durante bombardeio israelense em uma escola da ONU

Jamil nos levou à sua casa e nos apresentou à sua família (a esposa, Fatma, três filhas e um filho). Numa sincronicidade que só Jung explica, Fatma trabalha como doula em Belém e milita informalmente pelo parto humanizado e contra violência obstétrica, temas que fazem parte de minha agenda parlamentar. Fatma é fascinante e demonstrou particular interesse na situação dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres brasileiras, já que as palestinas pobres não gozam plenamente desses direitos (nem de outros!), seja por questões culturais, seja pela situação de injustiça social imposta aos palestinos pela não-solução do conflito árabe-israelense.

Aqui, Jean, talvez o mais cruel dos deslizes de linguagem que você inadvertidamente cometeu.

Quem impõe a situação de injustiça social aos palestinos, na sua fala, não é Israel, mas é a “não-solução do conflito árabe-israelense”! Sim, a não-solução, essa entidade abstrata, é ela que promove a injustiça social. Some-se a isso o fato de que você constantemente bate na tecla que a solução depende dos dois lados, e torna-se um mero passo silogístico concluir que a injustiça social que os palestinos sofrem em função da ocupação é causada em parte por eles mesmos! Em outros ambientes de luta social que você conhece bem, isso se chama “culpabilizar a vítima”.

Enquanto eu concluía essa viagem, recebi, de uma amiga, uma intelectual do Rio cujo nome vou preservar para poupá-la dos insultos e outros ataques vis por parte da legião de imbecis de direita e de “esquerda” que vigora na internet;

(De novo, as aspas. Fique tranquilo, Jean: existem imbecis na esquerda, sim, e sem aspas. Não precisamos cair na velha falácia de que, se um esquerdista faz algo que não gostamos, ele não é “verdadeiramente de esquerda” — não me furto de fazer a mesma crítica quando falam que, se um muçulmano faz algo que reprovamos, ele não é “verdadeiramente muçulmano”; e assim por diante. Mas esse foi um mero parênteses.)

Vou pular os quatro parágrafos seguintes que são sobre suas divergências com Paulo Sérgio Pinheiro, que nem conheço e nem sei o que escreveu.

Eu me pergunto: se a minha posição sobre o conflito israelense-palestino sempre foi equilibrada, se nessa viagem dialoguei com diferentes setores, se eu me posiciono contra a violência e a favor da solução pacífica e da coexistência de dois estados - Israel e Palestina -, se eu, como muitos israelenses e palestinos, sou contrário à política de Netanyahu e do Hamas,

Novamente, de um lado é Netanyahu, a pessoa, e do outro é Hamas, a instituição.

se procuro tender pontes, dialogar, ouvir, aprender, por que essa over reaction (que não houve, por exemplo, quando Paulo Abraão veio a Israel)? É homofobia? É antissemitismo? Tem alguma outra coisa que não sabemos?

E é lamentável essa sua defensiva, “acusando sem acusar” aqueles que o criticam levantando de antemão os escudos de “homofobia” e “antissemitismo” em forma de pergunta, sem contar o conspiratório “alguma coisa que não sabemos”. O julgamento se reação à sua visita a Israel foi “over” ou não é opinião sua, não é fato. E na minha opinião, me parece óbvio que se a reação à sua viagem foi maior do que à de Paulo Abrão, é porque você é uma figura pública muito mais conhecida do que ele (tanto é que você até escreveu o nome dele errado).

Se alguém lhe atacar de forma homofóbica ou antissemita, diga com todas as letras e dê nome aos bois, e eu estarei contigo. Mas jogar essas cartas pra erguer o escudo de defesa antes de qualquer crítica… esse é outro truque de linguagem a que nós, que defendemos o fim da opressão na Palestina, já estamos acostumados demais.

E você conclui:

Em tempos de internet, a burrice motivada e/ou a má fé não poupam sequer as velhas raposas da política e da academia!

É verdade, Jean… é verdade. Eu confio que você não seja burro e nem tenha má fé. Eu confio que você quer a paz na Palestina tanto quanto eu. É por isso que eu o convido a refletir bem sobre o tipo de discurso que você está propagando, que repare de onde vêm os elementos de linguagem que você adotou e quais as consequências que essa linguagem tem.

Nada do que você escreveu é falso. Sim, a dor de toda mãe que perde um filho é a mesma. Sim, há pessoas que querem a paz dos dois lados. Sim, há muito que se pode falar sobre “os dois lados”. Mas a simetria não pode ser a tônica do discurso, pois ela não é a tônica da realidade.

Espero ter conseguido lhe fazer enxergar o quão arraigado no discurso dos envolvidos com a questão Palestina estão determinadas construções que perpetuam esse eterno stale-mate (uma peça pra frente, uma peça pra trás, repetidamente, e o jogo nunca termina). Em computação chamamos isso de deadlock: duas partes que nunca andam pois uma só vai se mover se a outra se mover primeiro. Só que na realidade uma das partes detém o poder, a outra não.

Esse discurso do deadlock arrasta a ocupação em um interminável “processo de paz” sem fim que nunca chega a lugar nenhum, enquanto as gerações expulsas de suas casas vão morrendo aos poucos, refugiadas mundo afora, até que o direito de retorno palestino deixe de ser uma questão, pois não restará mais ninguém vivo para retornar. Meu pai, refugiado de 1948, já morreu.

O jogo de Israel é arrastar o status quo, e uma das suas ferramentas é o discurso dessa falsa simetria, o discurso do “confronto Israel-Palestina” (lembra do quanto criticamos o uso do termo “confronto” quando a PM vai pra cima dos estudantes no Brasil? Quando um lado é absurdamente mais destrutivo que o outro, não é um “confronto”).

O nosso jogo é tornar o real estado das coisas visível, para assim podermos mudá-lo.

🔗 O mundo não acaba na fronteira

Sempre me entristece quando eu lembro de como as notícias promovem uma visão de mundo que, bem, não é uma “visão de mundo”, mas só do nosso próprio umbigo.

Ilustro com dois episódios:

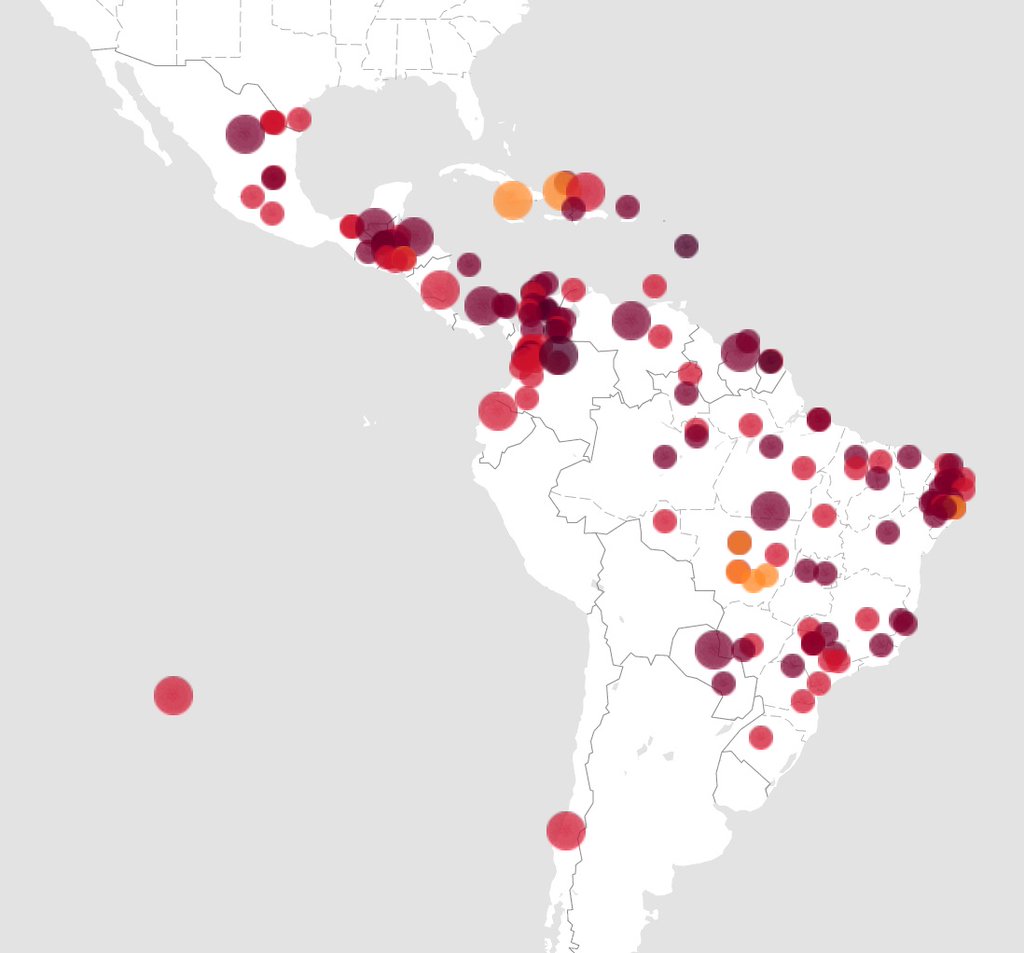

Enchentes no sul. Acompanhamos as notícias sobre as enchentes no sul do Brasil. Vi imagens, relatos sobre estado de emergência, reações do governo, etc.

Mas se não fosse a Al Jazeera English não teria visto nada sobre a real escala do que aconteceu:

“South America: Over 160,000 flee worst floods in 50 years

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brazil and Bolivia have been battered by heavy rains blamed on the El Nino phenomenon.”

Zika vírus. Eu ligo a TV e vejo manchetes sobre a epidemia do zika vírus, especialmente na região Nordeste e sobre como ele está se alastrando pelo Brasil.

Mas se não fosse a internet não teria visto nada sobre isso:

O mundo não acaba quando chegamos na linha imaginária da fronteira nacional. As pessoas sofrendo do lado de lá são tão gente quanto as que estão sofrendo do lado de cá.

Uma vez tive uma discussão sobre isso com não-lembro-quem, que me dizia que o importante era se preocupar com as questões brasileiras em especial, onde eu precisei insistir: “por que a vida de uma pessoa que eu não conheço, totalmente estranha pra mim, que mora em Rivera, Uruguai, seria menos importante pra mim do que a vida de outro estranho qualquer que mora em Santana do Livramento, RS, Brasil, separados por apenas uma rua?”

Follow

🐘 Mastodon ▪ RSS (English), RSS (português), RSS (todos / all)

Last 10 entries

- How to change the nmtui background color

- Receita de Best Pancakes

- That time I almost added Tetris to htop

- Receita de Orange Chicken

- Receita de frango empanado no panko

- Receita de cebola caramelizada

- Receita rápida de crepe

- Finally upgraded FlatPress

- Sobre o boom das commodities

- Maratonando o Uliverso